メディカル・ヘルスケアIT分野

タンパク質の立体構造と疾患に関連する遺伝子変異について

-

-

齋藤 静司

教授

Seiji Saito

キーワード

生命情報科学, バイオインフォマティクス, 構造生物学, 希少疾患, 計算統計学

研究を始めるために必要な知識・能力

分子生物学, 遺伝学及び統計学, 基礎数学等の基本的な知識は必要となるかと思います.

また, 計算で出てきた大量のデータを処理することもあるかと思いますので,Python, Perl, Ruby, R などのプログラミング言語を知っていることが望ましいです.

これらの素養がなくても, やる気があれば大学院に入ってから学ぶことはできるかと思います.

この研究で身に付く能力

たくさんのデータを様々な角度から扱うことになるかと思うので,統計的な考え方やプログラミング技術の能力を身につけることになるかと思います.

また, AlphaFold などのタンパク質構造予測 AI を使うことができますので,プログラムの内部を深く学習することで人工知能の最先端の知識を得ることも可能かと思います.

修士2年間での様々な体験を通じて,「研究」を遂行する能力を身につけていきます.

研究内容

コンピュータを用いて, 希少な遺伝病についての研究を行っています.

ヒトの遺伝子の数は 2 万数千, 遺伝子から作られるタンパク質は約 10 万あまりと言われています. これらが協調して働くことで生命の営みがなされているわけですが, ごくまれに, 先天的に遺伝子の一部が変異していて, 作られたタンパク質が上手に機能しないことがあります. このことによって体調が悪くなったり, 心臓や腎臓などの臓器がうまく働かなくなることがあります. 場合によっては命に関わる不調の原因にもなります.

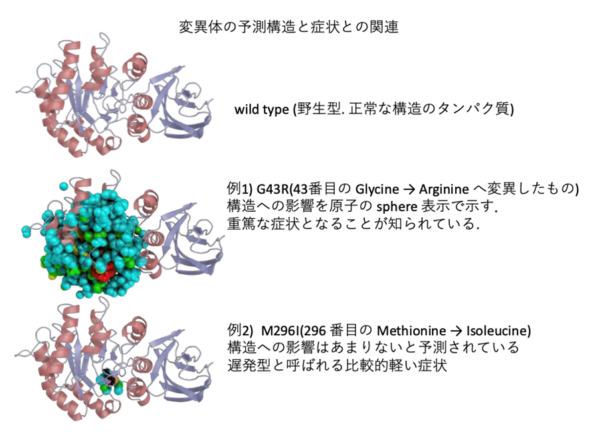

こういった変異が起こるのはごくまれであり, 患者数もたくさんいないので, これまで, 製薬企業がこれに対する薬を作ったり, 診断法を開発したりということはあまり積極的に行われて来ませんでした. 我々の研究グループでは, 希少な遺伝病(希少疾患と呼ばれます)を引き起こすタンパク質の立体構造をコンピュータを用いて解析することで, タンパク質の変異部位と疾患の関係や治療薬となる物質の開発等を行っています. 例えば, 変異を起こしたタンパク質の立体構造と正常なタンパク質の立体構造を比較することで, どのような変異が疾患を引き起こすかについて調べています.

変異はランダムに引き起こされるため, 現在知られている変異ではない新しい変異が疾患を持つものとして発見される可能性があります. コンピュータ上で新しい変異を持つタンパク質の立体構造を生成し, この変異に対する症状を予め予測しておくことで, 新しい変異に対する迅速な対応を行うことができます. また, 実際のタンパク質は細胞内で常に動いており, この動きが重要な役割を果たすことがあります. 特に化合物との相互作用を記述する際には, 計算機シミュレーションの技法を用いて解析を行うことで, より詳細な情報を得ることができます.

主な研究業績

著書:

1. Pythonによる医用画像処理入門(編著) オーム社 (2020)

学術論文:

1. Evolution of the folding ability of proteins through functional selection. Proc.Natl.Acad.Sci USA (1997) 14;94(21):11324-8

2. Comparative study of structural changes caused by different substitutions at the same residue on α-galactosidase A. PLoS One (2013) 26;8(12):e84267

3. Screening of Fabry disease in patients with chronic kidney disease in Japan. Nephrol Dial Transplant (2021) 31;37(1):115-125

4. Enzyme replacement therapy using a modified α-N-acetylgalactosaminidase to suppress progressive glycolipid accumulation and escape from antidrug antibody formation in young human NAGA-transgenic/Gla-knockout mice. Mol Genet Metab (2025) 26;145(4):109151

研究室の指導方針

バイオインフォマティクス(タンパク質構造解析)の技術と経験を研究のベースにしつつ,基本的には学生の自主性を重んじ, 学生自らの興味関心に基づいて調査・研究を行い,必要な技術を身につけていってほしいと思っています.学生とは定期的にミーティングを行い,2年間の計画に基づいた進捗を確認します.ミーティング時には, 様々なアドバイスを行うことがあるかと思います.このアドバイスは, ただ受け入れることが期待される指導ではなく, いくつかある選択肢の一つとして捉えて頂き, 自らの研究の広がりに活かしていって欲しいと考えています.