- 北海道情報大学TOP

- 教育・研究

- 教職課程

教職課程

いま強く求められている、

ICTの知識・技能を活用できる教員へ

教職課程とは、教育職員免許状を取得するために必要な履修課程のことです。公立・私立を問わず、教員になるためには、大学の教職課程の必要単位を修得し、教員免許状を取得する必要があります。(教員免許状の授与は各都道府県教育委員会が行います。)

なお、教員免許状は、全国各都道府県において有効ですが、採用に関しては各都道府県教育委員会あるいは私学の教員採用試験に合格する必要があります。

通信教育部の教職課程はこちら→通信教育部

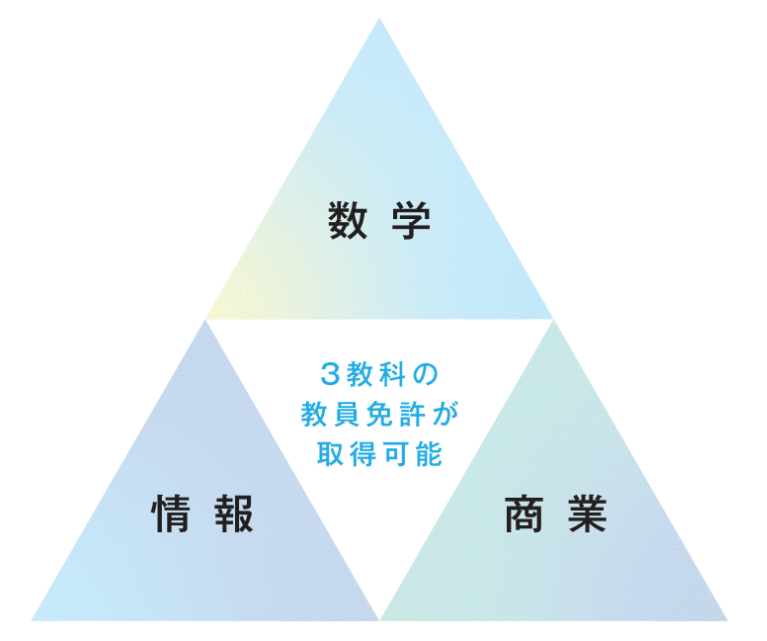

本学で取得できる免許状の種類

| 取得できる学科と 免許状の種類 |

学部 | 学科 | 免許状の種類 | 免許教科 | |

| 総合情報学部 ※届出中 |

経営情報学科 ※届出中 |

高等学校教論一種免許状 | 商業 | 情報 | |

| システム情報学科 | 中学校教論一種免許状 | 数学 | |||

| 高等学校教論一種免許状 | 数学 | 情報 | |||

※2026年4月、経営情報学部 先端経営学科より名称変更(届出中)

昨今の急速なデジタル化に伴い、授業や校務などでICTを活用できる教員の養成がま すます重要となっています。特に、高等学校では「情報」が必修科目となり、ICTの知識・ 技能を生徒に教えることができる教員が強く求められています。また、「情報」の教員の みではなく、全ての科目においてもICTの知識・技能を身につけた教員が求められてい ます。本学では、総合情報学部の学生を対象に、教職課程を開設し、次世代の教育を支 える優れた教員を育成しています。教職課程は、教員免許状を取得するために必要な科 目を履修する特別なプログラムです。本学で教員免許状を取得するためには、卒業に必 要な学科の通常カリキュラムの単位に加え、所定の教職課程における単位を修得する 必要があります。教員免許状は全国どの都道府県でも有効ですが、教員として職に就く ためには、次の試験に合格する必要があります。

●公立の場合は、各都道府県などの教育委員会の採用選考試験

●私立の場合は、当該校の採用試験

本学の教職課程は、全ての免許教科においてICT活用により教育をリードし、教育現場 に革新をもたらすために重要なステップとなる学びをめざします。

履修にあたって

「教職とは専門職と考えるべきである。それは、厳しい不断の研究により得られ、かつ維持される専門的知識と特別の技能を教員に要求する公共の役務の一形態であり、またそれが教員があずかる児童・生徒の教育と福祉に対する個人及び共同の責任感を要求するものである」といわれています。

つまり、学校教育の直接の担い手である教員は、社会的に高い期待が寄せられている専門的職業です。それだけに教員には、次のような資質と教育的力量が求められています。

- 教育者としての使命感

- 人間の成長・発達についての深い理解

- 生徒に対する教育的愛情

- 教科をはじめとする深い専門知識

- 広く豊かな教養

- それらを踏まえた実践的指導力

当然、教員を目指す学生は、自分が教員になったその日から一人前の教師として、学習指導・生活指導全般において児童・生徒・保護者に対して責任を負わなくてはなりません。したがって、教員を目指す学生は社会的な期待に応えられるだけの資質や能力を教員になる以前から身に付けておく必要があります。教職課程の履修に当たっては、自ら教職に就くことの意味と意義について深く考えることを課すべきだといえます。

教職課程履修者受け入れ方針

- 北海道情報大学及び経営情報学部における卒業認定・学位授与の方針への理解に基づき、高度ITプロフェッショナルとなる自覚を持ち、日々の大学での講義で専門知識と高度な技術を身に付けることができる学生

- 教職に関する興味・関心があり、本学における教職課程の履修計画,教育実習の履修条件,教員採用試験など教員免許状を取得するまでのプロセスを理解し、強い意志を持ち学び続けることができる学生

- 4年時の教育実習や教職に就くことを前提に、情報処理技術に関する専門的な知識・技能に加え、教員として求められる教科指導や生徒指導など教育に関する知識、幅広い教養、社会規範やマナー、コミュニケーション能力を身に付けていくことができる学生

カリキュラム概要と教職の意義

教育職員免許法改正および中教審答申と関わって,これからの教員に求められる資質・能力と教職関連科目について具体的に説明するので,教職を目指す学生に今日における教職の意義について考えてほしいです。

平成28年の教育職員免許法改正により科目区分が「教科及び教職に関する科目」として大括り化されたことなどに伴い、2019年度入学生から本学の教職課程においては,以下の3つの科目群の科目を履修し修得しなければならないです。

- 「教育職員免許法施行規則第66条の6に規定される科目」(以下「施行規則に定める科目」という。)

- 「教育についての専門的理解・指導法及び教育実践に関する科目」

- 「教科及び教科の指導法に関する科目」

「施行規則に定める科目」は,どの教科の免許状取得を目指すかにかかわらず,共通の基礎教育として位置づけられ、従来から憲法及び体育が置かれています。さらに平成10年の教育職員免許法の改正で「情報機器の操作」と「外国語コミュニケーション」が履修すべき科目として定められました。それだけ新たな教職基礎教養として情報にかかわる知識と技能及びグローバル化を真に進めるための外国語を用いたコミュニケーション能力を身に付けることが,今日必要となってきたのであります。

「教育についての専門的理解・指導法及び教育実践に関する科目」では,近年増加・蔓延する「不登校」や「高校中退」「いじめ」「学級崩壊」といわれる実態等々について広く学びます。しかし知識を得るとともに、生徒の成長・発達支援あるいは指導や相談といった実践に繋げていく力量の向上が教員には求められます。このことは教職課程の最も基礎の部分に当たる「教職概論」,「教育原理」「教育心理学」はもとより「生徒指導」「学校教育相談」「教育方法論と総合的な学習の時間の指導法」の履修の意義にも通じるものであります。

「教科及び教科の指導法に関する科目」では、教科の専門的知識や技能をもとに、各教科の指導法についても深く実践的に学ぶことが求められ、各履修者が自主的に研鑽すべき内容であり,その範囲も広がったと見るべきであります。教員の教科指導力は、生徒を引きつけ、主体的・対話的で深い学びの礎となります。教員の絶えざる授業改善により、児童生徒は、身に付けた基礎的な知識・理解を駆使し、「思考力」「判断力」「表現力」を伴う学びを通して「確かな学力」を実現することが可能となります。

卒業要件単位と教職課程単位

本学のカリキュラムでは「教科に関する専門的事項」と「施行規則第66条の6に定める科目」は卒業要件に含まれています。しかし、「その他の施行規則に定める科目区分」は卒業要件に含まれていません。卒業と同時に高校の免許状を取得するには、卒業に必要な124単位(1年次入学の場合)+「卒業要件に含まれない教職課程カリキュラム」31単位=155単位の修得が必要です。

教職課程の登録はどの学年においても可能ですが、修得単位数が多いことや教育実習の要件を考えると、入学年次に登録し、計画的に学習を進める必要があります。

※「教科に関する専門的事項」は、教科の選択によって卒業要件に含まれない科目があります。

教育実習

免許法第5条別表第1により免許を取得する場合は、教育実習を受講する必要があります。教職に関する専門教育科目の必修科目で「教職に関する科目」と「教科に関する科目」で学んだ知識や技能を教育現場で実践するものです。本学では、「教育実習I」(事前事後の指導1単位)と「教育実習II」(現場における2週間の実習2単位)で構成されています。

高等学校での教育実習は、指導教官のもとで、各種の授業参観や指導案の立案など、実際の授業実践をとおして、教師として必要な基本的な事項を体験する学問部門です。ですから、教育現場での生徒と教師との間で展開される指導内容や方法について理解し、それを自らの考えに基づいて工夫しながら研究しなければなりません。さらに、生徒との触れ合いを通して教育という仕事を実体験し、専門職としての教職についての認識を深め、教師になった場合において、実践的な教育活動が展開できるような力を培うことを目的としています。

教育実習受講資格

教育実習は、本学が定める「教育実習受講資格」を得て、本学の許可を受けた方でなければ受講する事ができません。

「教育実習受講資格」を得るには、修学の要件として定められている科目・単位数を教育実習を受講する前年度末までに修得しておく必要があり、修得することができなかった場合は、実習校から内諾・承諾を得ている場合でも受講は許可されません。教育実習受講にあたっては、入学年次から計画的に学習をすすめてください。

1.心身に関する要件

(1)教職を志し、教員採用選考検査を受けようとする者

(2)伝染のおそれのある疾患がないこと

(3)教育実習を遂行するうえで妨げとなる心的疾患や身体機能上の問題がないこと

2.修学に関する要件

教職課程履修用の冊子を確認すること。

3.その他の要件

本学の学費等納付金を完納している者

4.教育実習受講にあたっての注意事項

教育実習で知り得たことを他に利用したり、活用しないこと

指導する教員の許可を得ず、生徒との私的なやりとりをしないこと

実習校の確保

教育実習校は、実習の前年度に出身校や最寄りの学校等へ交渉し、各自で確保しなければなりません。本学からの紹介・斡旋等はありませんので、自己開拓が必要です。

なお、次の学校での教育実習は認められません。

・勤務先の学校(講師、実習助手、事務職員等含む)

・通信制の学校

・高等専門学校

教育実習費

教育実習には、教育実習校が教育実習費を必要とする場合のみ、実費が必要となります。

教員免許状の申請・取得

免許状所要資格を満たした後、所轄の都道府県教育委員会へ申請することにより免許状が授与されます。免許状の申請には、一括申請と個人申請があります。

一括申請

本学がとりまとめて「北海道教育委員会」へ申請手続きを行います。一括申請の対象となるのは、免許法第5条別表第1により申請する方で、免許状所要資格を満たして3月に卒業 等する方のみです。手続きの詳細は、別途案内します。

個人申請

手続きの詳細は、免許状を申請する教育委員会へ各自で問い合わせてください。本学では、必要に応じて各種証明書を発行いたします。

なお、教育委員会によっては、個人申請の手続きを一定期間受付しない場合がありますので、注意が必要です。

教員免許状の取得

免許状取得に当たっての留意事項

次の条項の各事項の一つに該当する方は免許状が授与されません。

(教育職員免許法第5条第1項第3号~第7号)

第3号:成年被後見人または被保佐人

第4号:禁錮以上の刑に処せられた者

第5号:第10条第1項第2号に該当することにより、免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者

第6号:第11条第1項または第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

第7号:日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

教員採用の条件

教員採用に当たり、各都道府県の教育委員会では、おおむね次の条件を公表しています。

・地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当する方

(教育職員免許法第5条第1項第3号~6号とほぼ同じ)は、受験できない。

・採用年齢制限を超えていないこと。

(都道府県により異なりますが、毎年5月から6月にかけて採用試験の受験要項が発表されますので、公立学校の教員を目指す方は確認してください)

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報公開

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、公開すべき情報を公開しています。

教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく自己点検・評価報告書

教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、教職課程の自己点検・評価を実施しています。

卒業生インタビュー

システム情報学科 今春卒業(駒沢大学附属苫小牧高校 出身)

T.Kさん 北海道 中学校数学教員

- 憧れだった数学教員に。情報学と数学。セットで楽しさを伝えたい。

中学時代から教員を志していましたが、高校ではシステムエンジニアなどの情報系の職業にも興味を持ち、中学校数学の教員免許取得と情報を学べる情報大を選びました。教職課程やゼミでは、先生方の手厚いサポートが印象的で、試験対策だけでなく「数学の基盤を固める中学生」への指導ポイントを学び、授業のイメージを持って教育実習に臨むことができました。また、電子黒板とプログラミングを活用し、動きのある資料を作成することで、生徒の興味を惹く工夫ができ、情報大の強みを活かした実習ができたと思います。

教職課程

通信教育部の教職課程はこちら→通信教育部

-

教育・キャリア