- 北海道情報大学TOP

- 教育・研究

- 学科・専攻・領域一覧

- 医療情報学部 医療情報学科 医療情報専攻

医療情報学部 医療情報学科医療情報専攻

情報の力で解決する。

-

医療情報専攻

-

臨床工学専攻

学びのPOINT

-

01現場を熟知した教員陣が

真に役立つ力を養成本専攻の教員陣は、病院の診療情報管理室をはじめ、多様な医療・健康分野の現場に携わってきたスペシャリストばかり。真に役立つ力を身につけられる指導を徹底しています。 -

023領域で目標実現に向けた資格取得をサポート医療情報と経営・ビジネス領域では、国家資格「基本情報技術者」、情報管理を担う専門職を目指す学生の大学で唯一取得できる「診療情報管理士」資格取得を支援。在学中に「健康食品管理士/食の安全管理士」の取得もサポートしています。

-

03ICTが生み出す新しい医療・ヘルスケア分野医療やヘルスケア分野において、AIやウェアラブルデバイスなどICTに関連した医療分野ならではの革新技術が生まれる中、ヘルスケアが注目されています。ますます高まるニーズに合わせ、3領域の学びが展開しています。

&

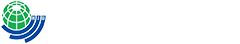

TOPICS

取り組む「プロジェクト活動」など、

情報大ならではの学びで即戦力へ。

専門教育科目PICK UP

-

医療情報演習

患者の健康や病歴に関する情報やその統計資料は膨大であり、高レベルの個人情報保護が求められます。この演習では情報システムの管理などについて学び、これ以降の専門ゼミナールや卒業研究を進めるために必須の基礎知識・技術を身につけます。

-

医療情報学概論

医療情報学は、病気や健康に関する情報を適切に扱うための学問です。医療を取り巻く状況や医療とICTの関係を学び、遠隔医療システム、IoT、ビッグデータやAIなど、医療と情報を理解することで専門性を高め、幅広い就職につなげます。

-

ビギナーズセミナーⅠ・Ⅱ

入学後、早期体験型学習ができるようアーリークリニカルエクスポージャーとして、札幌医科大学標本館や食品工場の見学を行います。本専攻でめざせる進路について学び、必要な心構え、コミュニケーション能力を養います。

-

バイオテクノロジー実習

バイオテクノロジーは生命を操る技術で、医療(遺伝子治療、再生医療)から食料(遺伝子組換え食物)まで幅広く応用されています。本実習では分子・細胞生物学の知識に基づき、バイオテクノロジーの基本的実験手法・操作を習得します。さらに、生命科学に携わるものが身に付けるべき知識として研究倫理なども学びます。

-

生命情報科学Ⅰ

バイオインフォマティクス(生命情報科学)は、生命科学と情報科学が融合した学問分野です。生命科学における莫大なデータを数理科学的手法とコンピュータを用いて、解析・整理し、 有用な新しい知識を生み出します。本講義では、分子生物学や遺伝学の基礎を復習しつつ、遺伝子、RNA、タンパク質の多様な情報の扱い方を学びます。

-

データサイエンス

大量のデータを上手に取り扱い、未来予測で災難を未然に防ぐなど、そこから様々な有用な情報を引き出せることは、現代を生きる我々にとって必須の技術になりつつあります。この講義では、データを扱う科学(データサイエンス)の基礎技術について学びます。

関連Youtube

専攻と領域

各分野を専門的に学び

資格取得をめざす3領域

医療情報専攻は以下の3領域で構成され、学生各自の目標実現に向けた教育体制を整えています。

「医療情報エンジニア領域」では、国家資格「基本情報技術者」にも対応した学びを展開し、現代社会で強く求められている医療に強いICT技術者を養成します。

「診療情報管理領域」では道内の大学で唯一、「診療情報管理士」の取得が可能(所定カリキュラムの履修により、3・4年次に受験)。有資格者は医療情報管理の即戦力として活躍することができます。

「健康情報科学領域」では、食の安全・安心を守る「健康食品管理士/食の安全管理士」の取得が可能(所定カリキュラムの履修により、3・4年次に受験)。併せて一般用医薬品販売の資格である「登録販売者」を取得することにより、ヘルスケア関連業界のさまざまな職種をめざすことができます。

※資格は他領域でも受験可能

プラス2年の学びで、医療情報エキスパートへ 大学院「メディカル・ヘルスケアIT分野」

医療分野のデジタル化「医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)」が加速し、AI・IoTの活用が本格化するなか、その専門知識をもった人材は不足しています。そこで本学では、2023年度から大学院に「メディカル・ヘルスケアIT分野」を新設。これまで学内のデータサイエンスを専門とする教員らの協力を得て蓄積してきた、食と健康に関する国内最大規模のデータを生かし、学部教育と合わせた6か年構想によって、医療DX時代のエキスパートを育てます。

6か年構想

医療の現場・知識に精通した、ビッグデータを扱えるデータサイエンティストの育成

-

医療情報専攻

医療情報エンジニア領域■新たな技術にも強い医療系SEを養成近年は病院のICT化が進み、大規模病院では膨大なPCや医療用機器がネットワークで結ばれ、絶えずデータが往来しています。このような医療用システムを開発・提供している企業の役割は年々大きくなっていますが、医療系のシステムエンジニア(SE)は不足しているのが実状です。そうした状況を踏まえて誕生した本領域では、AIやIoTなども扱う幅広いカリキュラムを構成し、高度な医療系SEを養成します。

医療情報エンジニア領域■新たな技術にも強い医療系SEを養成近年は病院のICT化が進み、大規模病院では膨大なPCや医療用機器がネットワークで結ばれ、絶えずデータが往来しています。このような医療用システムを開発・提供している企業の役割は年々大きくなっていますが、医療系のシステムエンジニア(SE)は不足しているのが実状です。そうした状況を踏まえて誕生した本領域では、AIやIoTなども扱う幅広いカリキュラムを構成し、高度な医療系SEを養成します。 -

医療情報専攻

診療情報管理領域■マネジメントやシステム開発も視野に医療情報を分析して院内外へ適切に発信することが求められる診療情報管理士。本領域では、そのために必要な情報、医療・医学、医療システムの3領域について、基礎から応用まで着実に学びを積み上げていきます。多くの卒業生が診療情報管理士として活躍していますが、情報分析力を生かして病院のマネジメントに携わることや、ICTのスキルを生かして医療系システムエンジニアをめざすことも可能です。

診療情報管理領域■マネジメントやシステム開発も視野に医療情報を分析して院内外へ適切に発信することが求められる診療情報管理士。本領域では、そのために必要な情報、医療・医学、医療システムの3領域について、基礎から応用まで着実に学びを積み上げていきます。多くの卒業生が診療情報管理士として活躍していますが、情報分析力を生かして病院のマネジメントに携わることや、ICTのスキルを生かして医療系システムエンジニアをめざすことも可能です。 -

医療情報専攻

健康情報科学領域■ICTとヘルスケアの学びで広がる将来本領域では、基礎医学をベースに食品の機能と健康、疾病の関係について体系的に学び、健康食品管理士/食の安全管理士の資格を取得することが可能です。医学的な知識を食や健康の分野と結びつけられる人材は不足しており、卒業後は研究機関、食品・医薬品メーカー、ドラッグストアなどで活躍するヘルスケアや予防医療の専門家をめざすことができます。また、医療や健康に精通したICTエンジニアやデータサイエンティストとして活躍するチャンスも広がっています。

健康情報科学領域■ICTとヘルスケアの学びで広がる将来本領域では、基礎医学をベースに食品の機能と健康、疾病の関係について体系的に学び、健康食品管理士/食の安全管理士の資格を取得することが可能です。医学的な知識を食や健康の分野と結びつけられる人材は不足しており、卒業後は研究機関、食品・医薬品メーカー、ドラッグストアなどで活躍するヘルスケアや予防医療の専門家をめざすことができます。また、医療や健康に精通したICTエンジニアやデータサイエンティストとして活躍するチャンスも広がっています。

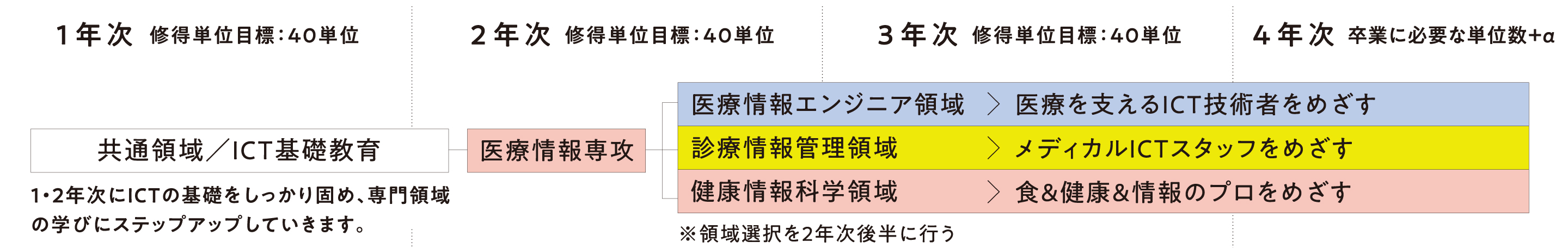

4年間の学びの流れ

カリキュラム

| 1年次 修得単位目標:40単位 |

2年次 修得単位目標:40単位 |

3年次 修得単位目標:40単位 |

4年次 卒業に必要な単位数+α |

|

|---|---|---|---|---|

| 基礎教育科目 | ||||

| 教養基礎 | ● AIビジネスライティング ● 基礎教養Ⅰ・Ⅱ ● English for Communication ● English for Medicine ● ビギナーズセミナーⅠ・Ⅱ | |||

| 人間教育科目 | ||||

| 外国語 | ● 中国語基礎Ⅰ・Ⅱ | ● English Communication technology ● 中国語会話Ⅰ・Ⅱ | ||

| 個性とクリティカルシンキング | ● 情報の世界 | ● 情報倫理 | ||

| 人間 | ● 心理学 ● 文学 | ● 歴史学 ● 哲学 | ||

| 社会 | ● 経済学Ⅰ ● 法学 ● 社会学 ● 憲法 | ● 経済学Ⅱ | ● 国際関係論 | |

| 自然 | ● 線形代数Ⅰ・Ⅱ ● 微分積分Ⅰ ● 物理学 ● 生物学 ● 化学 | ● 微分積分Ⅱ ● 統計学 ● 確率論 | ||

| 総合 | ● 健康とスポーツ講義Ⅰ・Ⅱ ● スポーツ実技Ⅰ・Ⅱ ● 海外研修・文化研修(中国大連) ● 海外研修(米国・韓国・中国語) ● 国際コラボレーションA・B | ● キャリアデザインⅠ・Ⅱ ● 複言語演習Ⅰ・Ⅱ | ● キャリアデザインⅢ | |

| 専門教育科目 | ||||

| 医学・医療系 | ● 医学概論 ● 臨床医学概論 ● 解剖学 ● 生理学 ● 病理学 ● 認知症総論 | ● 医学用語概説 ● 医療制度論 ● 医療倫理概説 ● 生化学 ● チーム医療概論 ● 福祉総論 ● 薬理学 ● 免疫学 ● 医用工学概論Ⅰ ● 医用機械学概論 ● 臨床医学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ● 医療安全管理学Ⅰ ● 分子栄養学 ● 食品保健科学 | ● 医用工学概論Ⅱ ● 臨床医学Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ ● 公衆衛生学Ⅰ・Ⅱ ● 生命情報科学Ⅰ・Ⅱ ● 食品関係法規 ● ヘルスケアIT演習 | |

| 医療情報システム科目 | ● 医療情報学概論 ● 医療事務総論 ● 診療報酬請求事務論 | ● 病院管理論 ● 診療情報管理学Ⅰ・Ⅱ ● 診療報酬請求事務論演習 ● 医療統計学Ⅰ・Ⅱ ● 疾病分類概論 ● 国際医療統計分類Ⅰ ● 医療情報演習応用Ⅰ・Ⅱ ● 薬学基礎演習 | ● 診療情報管理学Ⅲ ● 診療情報管理学演習Ⅰ・Ⅱ ● 国際医療統計分類Ⅱ ● 国際疾病分類(ICD11)演習 ● がん登録概論 ● DPCマネジメント概説 ● 医療情報システム演習 ● 医療マーケティング演習 ● 医療経済学概論 | |

| 情報科目 | ● ICT入門 ● コンピュータシステムⅠ ● プログラミングⅠ ● プログラミング基礎演習 | ● コンピュータシステムⅡ ● ITストラテジ ● ITマネジメント ● 基本情報演習Ⅰ ● 機械学習の基礎 ● 機械学習プログラミング演習 ● Web技術基礎 ● システム開発基礎 ● ネットワークとセキュリティⅠ | ● ネットワークとセキュリティⅡ ● 情報社会論 ● 情報職業論 ● 画像処理 ● データサイエンス ● 医療情報特別講義 ● 基本情報演習Ⅱ | |

| 演習科目 | ● 病院実習 ● 医療情報演習 ● 基礎ゼミナールⅠ | ● インターンシップ ● ゼミナールⅠ・Ⅱ | ● ゼミナールⅢ ● 卒業論文 | |

| 学部横断科目 | ● プロジェクトトライアル | ● BIとビッグデータⅠ・Ⅱ | ||

- 関連資格

-

■診療情報管理士認定 ■医療情報技師能力検定 ■医師事務作業補助技能認定 ■医療事務技能審査 ■医療経営士資格認定 ■医療秘書技能検定 ■健康食品管理士/食の安全管理士 ■登録販売者

■基本情報技術者

『診療情報管理士』は四病院団体協議会および医療研修推進財団より、『医師事務作業補助技能認定試験』は日本医療教育財団より、『健康食品管理士/食の安全管理士』は日本食品安全協会よりそれぞれ認定を得ています。本学において所定の単位を修得することにより、受験資格を得ることができますので、在学中の資格取得が可能です。

めざすことができる将来像

- 診療情報管理士

- 病院経営

- 食品安全管理スタッフ

- 臨床工学技士

- 医療秘書

- 医療経営コンサルタント

- 医薬品関連会社スタッフ

- 医療機器メーカー スタッフ

- 医療事務スタッフ

- データサイエンティスト

- 医薬情報管理担当者

- メディカル・エンジニア

- 医療情報担当者

- 情報関連会社スタッフ

- 研究機関スタッフ

- 医療情報技師

- 医師事務作業補助者

(通称ドクターズクラーク) - 健康情報管理スタッフ

- 医療技術開発研究スタッフ

- 病院システムエンジニア

- 医療系企業システムエンジニア

アドミッションポリシー

卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)で定めている育成すべき人材像を実現するため及び教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)に定める教育を受けるために、高等学校等での学びや諸活動、資格・検定試験等で得た基礎学力、基礎知識、語学力、読解力、論理的思考力及び主体的に学ぶ意欲等を身に付け、本学の医療情報専攻に興味・関心を持った学生を求めています。

また、本学入学後の学びや諸活動を通して、次のような能力を身に付けられる学生を求めています。

- 学ぶ意義を理解できる人

- 生涯にわたり最新の医学・診療情報、医療情報処理、食と健康と情報、生命維持管理を学び社会に還元できる人

- 専門的医学知識や医療情報システムを基盤として情報処理技術を活用して、診療情報や医療情報管理・運営ができる人

- 食と健康に関する専門的知識、健康情報を管理・分析ができヘルスリテラシー向上を推進できる人

- 人間についての幅広い専門知識を用いて、対象者が持つ背景や価値観の多様性を理解し、医療人としての自覚を持ち、チームの一員として行動ができる人

- 異文化を理解し、国際感覚に優れた人

- 市民としての倫理観と自覚をもち、社会に貢献できる人

- 円滑なコミュニケーションをとることができ、他職種との連携・協働を行うことができる人

- 幅広い医療や健康分野に直面する問題を見出し、解決するために実践的知識および医療や健康情報資源を活用し、主体的に問題を解決することができる人

- 医療人として人命の尊厳と人格を尊重し、自己洞察ができる人

- 物事を幅広い視野からとらえ、論理的思考を備えることができる人

- 医療情報社会において必要とされる豊かな自己表現力を備えることができる人

教員紹介

関連サイト

-

教育・キャリア

-thumb-430xauto-2370-300x300-1.jpg)